11月25日,是聯合國訂定的「國際終止婦女受暴日」(International Day for the Elimination of Violence against Women, IDEVAW),旨在提醒有責任消除對女性的暴力行為、重視性別平等、終止任何形式的暴力。今年的主題訂為「團結!結束暴力侵害婦女和女孩行為。(UNITE! Activism to End Violence against Women & Girls.)」動員全社會成為防止暴力侵害婦女行為的激進分子,支持世界各地的女權運動,呼籲讓世界沒有暴力侵害婦女和女童行為。

「國際終止婦女受暴日」起源於1960年,多明尼加的參政運動家米拉瓦爾三姐妹,被特魯希略政權暗殺,而後一些婦女運動者便將這一天作為反抗婦女暴力問題的紀念日,在北美跟英國各地,也有由男性主導的社會團體所發起的 White Ribbon Campaign,在這一天配戴白絲帶,視為對婦女終結使用暴力的象徵,因此這天又被稱為白絲帶日。聯合國在1993年發布《消除針對婦女的暴力宣言》中定義了「對女性的暴力行為」:「不論發生在公共場所或私人生活中,對婦女造成或可能造成身心上、性行為上的傷害及痛苦等,任何基於性別的暴力行為。」並在1999年訂定為紀念日。

據聯合國統計顯示,二十一世紀的今天,使用暴力侵害婦女和女童的行為仍為世界最普遍、最持久和最嚴重的侵犯人權的行為之一,全世界還有三分之一的女性在一生中至少經歷過一次虐待,常以身體、性和精神暴力等方式出現,甚至命喪施暴者之手,像是:

嚴重者甚至命喪施暴者之手,這些數字在危機時期(如新冠肺炎疫情期間)還會遽增。

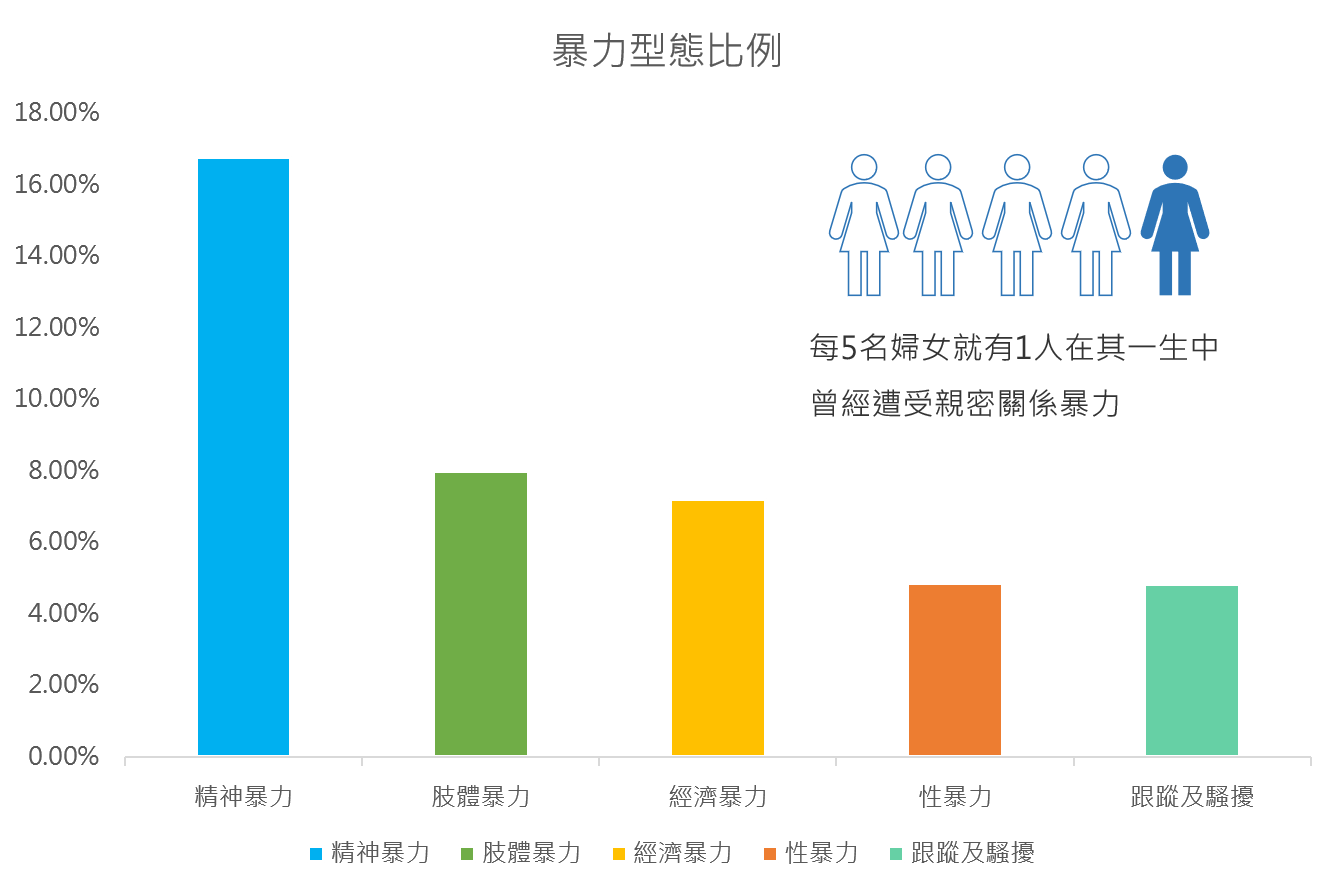

在台灣,18至74歲曾有或現有親密伴侶婦女,約每5名婦女就有1人在其一生中曾經遭受親密關係暴力,在各種暴力型態中,以精神暴力盛行率最高,肢體暴力次之,其他依序是經濟暴力、性暴力、跟蹤及騷擾,隨著網路及科技設備的普及,運用數位工具進行的騷擾行為也有增加的趨勢。

然而實際上,婦女及女孩受暴問題的報案率是最低的,其原因在於有罪不罰、沉默、恥辱和羞恥等等以致於,受害者中只有十分之一會向警察求助,這無疑使得對婦女的暴力問題更難以解決。政府除了在法律上給予婦女保障外,受暴的被害人可能還需要經濟、醫療、心理諮商等支持,另外在社會方面,也需要對女性更友善,免除對女性的歧視,才能有效提昇受暴報案率,進一步遏止暴力行為,共同實踐性別平等,確保司法正義,建立一個具包容性、安全性的人居環境,達成永續發展目標。

更多文章